Entre réalité du marché économique actuel et préoccupations environnementales et humaines, quels sont les enjeux pour le designer aujourd’hui ?

Je perfectionne ma pratique

Les moyens d’un atelier de design sont l’ensemble des outils et des supports utilisés au cours d’une session de créativité (ex : cartes, schéma, mindmap, posters…).

Dans ce nouveau podcast, vous découvrirez le travail de Sylvaine Lobry, chargée de missions Smart City / ville intelligente pour la ville de Nîmes. Elle accompagne les collectivités dans la définition de leur stratégie territoriale.

Le designer de service public peut produire plusieurs type de livrable : les livrables de synthèse (processus), les livrables du projet (les solutions) et les livrables intermédiaires (temps fort). Tout d'abord, les livrables de synthèses vont permettre de documenter, expliquer et valoriser le processus. C'est-à-dire les étapes du projet et la méthode utilisée qui permettent d'apporter une solution au problème du commanditaire . Puis, les livrables du projet correspondent à la matérialisation de la solution. Bien souvent, il s'agit de préconisations, d'un cahier d'idées, d'un scénario d'usage, d'un prototype ou des résultats des tests utilisateurs...

Pour mener a bien cette démanche, les designers de service public vont concevoir des outils qui ont des rôles différents au cours du projet. Par exemple, certaines productions vont permettre d'expliquer (ex : schéma), de représenter (ex : infographie), de valoriser (ex : un livrable), de tester (ex : une maquette) un projet.

Je rédige actuellement un mémoire sur "Les enjeux du livrable dans la valorisation et l’appropriation du projet : vers une narration transmédia des démarches de design de service public". Avant d'aller plus loin, je cherche à définir la notion de livrable et son rôle en m'appuyant sur les pratiques des designers.

La variété des interventions a donné à voir l’essence fondamentalement pluridisciplinaire du Design, et particulièrement du Design social, qui se nourrit des différentes méthodes et outils des sciences humaines et sociales pour cerner un problème et y apporter des solutions centrées usagers.

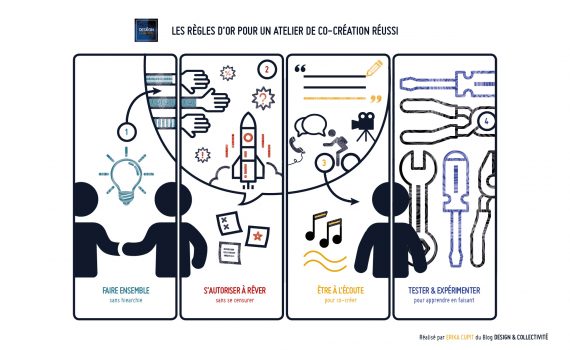

Pour continuer les articles sur les ateliers de co-création, je vais vous présenter quelques règles d'or qui permettent d'établir un cadre de bienveillance. C'est-à-dire les conditions nécessaires au bon déroulement de l'atelier. Il s'agit de maximiser la créativité des participants, la cohésion de groupe et la bienveillance.

Dans cette nouvelle rubrique vous trouverez des résumés de livres et des fiches de lecture qui abordent la thématique du design, de l’innovation, des politiques publiques ou encore de la créativité. Le premier ouvrage que je souhaite vous présenter est celui de Géraldine Hatchuel, Design d’expérience : scénariser pour innover, FYP éditions, 2018. Au travers du Design d'expérience, Géraldine Hatchuel développe une approche singulière de conception et du management. Pionnière dans cette discipline, elle a créé le premier cours sur le design d'expérience en France pour L'ENSCI. Puis, elle fonde l'agence Choregraphy pour développer une approche centrée sur l'humain. Elle a pour objectif de "faire vivre des expériences transformantes".

Dans cet article vous découvrirez un extrait du deuxième chapitre de mon mémoire sur "La création de valeur par le design dans les ateliers de co-création". Ce mémoire a pour objectif de déterminer les éléments qui créent de la valeur dans les ateliers de co-création. Ainsi, j'ai été amenée à définir le terme d'atelier pour montrer les spécificités des ateliers de co-création. Puis, j'ai distingué ces derniers en quatre catégories : les Hackathon, les Mix, les Sprint et les ateliers menés par les Laboratoires d'innovation.

Anaïs Triolaire est devenue designer de service public au Laboratoire d’innovation de la Région Sud, Provence Alpes Cotes d’azure à Marseille. Elle nous partage sa vision sur son métier et les difficultés qu'elle a pu rencontrer au travers de projets inspirants.

Le chercheur Thomas Watkin partage ses questionnements sur les apports de la sociologie et du design dans la démarche de projet. Est-ce que la sociologie permet de penser le design ? Est-ce le design qui permet de penser la sociologie ?

Dans une session de créativité, il y a toujours des imprévus. Comment valoriser, évaluer et utiliser les effets inattendus de l'atelier de co-création ? «Ce que vous cherchez à valuer (évaluer et valoriser), c’est le téléphone qui sonne et ses effets dans l’atelier. Et qu’est-ce que ça deviendrait si vous l’introduisiez volontairement ?» Eric Fache - Designer

Ce mémoire de recherche en design interroge les pratiques de co-création et de design participatif au travers de la valeur qu'ils créent. Comment évaluer / valoriser la valeur produite dans les ateliers, tant du point de vue des moyens employés et élaborés que celui de ses résultats finaux ?

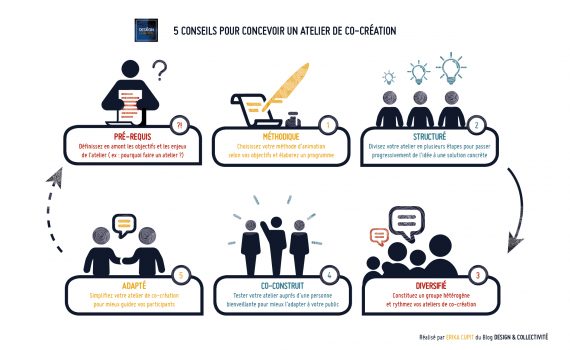

Vous souhaitez animer votre premier atelier de co-création, progresser dans cette pratique ou tout simplement le faire plus sereinement ? Si oui, cet article est fait pour vous ! Vous trouverez des astuces et des anecdotes pour vous y aider.

La sociologue et politiste Frédérique Sonnet, nous partage sa vision de son métier : son travail avec des institutions, la collaboration des designers et le besoin croissant de co-construire les politiques publiques.

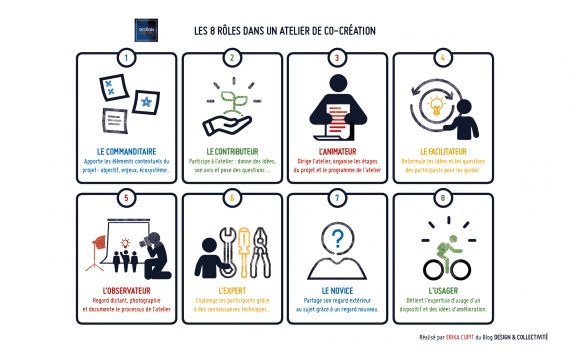

Les 8 principaux rôles principaux dans un atelier de co-conception : commanditaire, contributeur, l'animateur, le facilitateur, l'observateur polyvalent, l'expert, le novice et l'usager. Quels sont les 8 principaux profils dans un atelier de co-création ? Comment être à l'aise dans son rôle ?

Comment concevoir le programme de votre atelier de co-création ? Dans un atelier de co-création, il y a toujours un animateur « principal » assisté par un ou plusieurs co-animateurs. Au début, il énonce le contexte du projet, son point de départ et ses enjeux. Cette étape permet de partager les objectifs avec les participants et de leur rappeler la raison de leur présence. Donc, l'animateur « principal » est le garant du bon déroulé de l'atelier de co-conception. Il organise les différents temps de ce dernier et veille à atteindre les objectifs de départs. Il rédige un programme détaillé, qui explique sous la forme de consignes la méthode utilisée. Cette dernière est décomposée en plusieurs parties qui ont chacune un objectif précis. Dans cet article vous trouverez des conseils pour bien structurer votre session de créativité et anticiper les imprévus.